今ここは、あのころ想っていた未来にたどり着けているのか? ぼちぼちファイナルアンサーの歳ではあるけれど、ここまで来てしまうと結局 ど〜でもいいかと居直るのも悪くない。

あのころ受けた理不尽な仕打ちを「いつか笑って話せるわ」などタワケた戯言でしかなく 「冗談じゃねぇ有得ねぇ」と誰もがムカつき唇かみしめ涙ぐんでた日々を、 今、笑って話しているのが人生というやつらしい。

原作:当事者もしくは関係者諸兄

以下に記された各種事象は、多くの一般社会人にはワケわかんないだろう。

しかし、あなたにだけは確実にご納得頂けると確信している。

「整列!〜番号!〜いちっ!〜総員1名現在員1名〜事故欠なし!」

切なさと空しさ満ちたこれ、ひとりでやってた奴がマジで、いた。

密かに教師の机から生徒手帳を奪回するミッションを託され、友の為に職員室掃除当番という既得権益を有効活用した人々は、まさしく英雄だった。

並列走行、無帽通学、寄り道のラーメン屋、枚挙に暇のない現行犯検挙を実現させた恐るべき街中神出鬼没監視ネットワークに、 「どこで見とんだ?」と震え上がると共に「あんたら、暇か?」と訝しむ者も居た。

過酷労働に苦しむ現代の教師が歯軋りするような長閑な教員待遇だったらしい。

時代の仇花とはいえ、充満する煙草の煙で向こうの壁が霞んで見えた不健康極まりない職員室で、 正座してうな垂れる青少年男子女子が常時密集していたあの光景は、歴史教科書の中で見た“二条城大広間”に似ていた。

邨田丹陵 1867『大政奉還の図』聖徳記念絵画館蔵

“どチン”とは、とあるカテゴリーに類する生徒に対する呼称であり、反社表現“チンピラ”に 強調接頭語“弩(ど)”を付帯させ簡略化した蔑称である。当初、言われた生徒達は何を言われているのか判らず困惑していたが、 後に意味を理解してから、微笑んで“どチン”と口走る諸先生方の貧困な語彙力と品のなさに「どっちがどチンだ?」と呆れていた。

名古屋鉄道“豊明駅”及び“前後駅”は、我々にとってはもはや公共の場では有り得ず、常に監視の目に晒された地獄への関所と化していた。

平日休日を問わず、ここでいきなり捕獲されたが最後、さしあたり尋問の嵐が吹き荒れる。

「どこ行ってた?何してた?いつから行ってた?誰と一緒だ?学校の者か?これからどこ行くつもりだ? 親は知っとるのか?金はいくら持っとる?何買ってきた?どこで買った?いくらした?」

個人情報保護など木っ端微塵のでっけえお世話はまだ導入部に過ぎず、 ここで生徒手帳強奪され後日職員室でネチネチといたぶられた挙句、最終的にはドツカれることになっている。

荒地に咲いた一輪の花、腐海に流れる一服の清涼剤、それが“高須孝夫教頭先生”

白線の赤ジャージに学生帽の奇妙な若者が列なして公道をゾロゾロ歩いていたら、令和の現代なら 「何だあの謎の集団わ」「母さん怖いよこっちに来るよ」と街中を恐怖のドン底に落としいれ即刻通報される案件である。 もしくは「おお、クールじゃん、最新じゃん」と、むしろ一周回ってバズっているのかもしれない。あの頃の我々は“恥”という概念を奪われる洗脳を受けていたから、ほぼ自覚がないのが無念だ。

そして、今の我々の子供世代だった筈の当時のオッサン教師達。白二本線の黄色ジャージにネクタイ締めたあの佇まい。

当時、他所を評価する余裕すらなかったけれど、今改めて見れば猿ものけぞる“ダっせー極(きわみ)”と言って差し支えない。

もし我々があの年頃にあの格好をしろと命じられたら、多くの者は膝から崩れ落ち「こ、これが地獄か」と呟き慟哭しただろう。

恐らく、彼らも(体育教師を除く)洗脳対象に晒され、しかも我々よりもちょい強力なやつだったに違いない。

ある時期から、早朝の教員出勤前の駐車場に、バケツと雑巾ぶら下げて佇む奴が散見されるようになる。 彼らは目当ての教員の到着を待って、元気良く告げる。

「車、洗わせてくださぁい!」

指導免除を目論んだ卑屈ともいえる裏工作である。そして、そんな露骨で見え透いた戯事がどうやら通用するらしいと瞬く間に全校に流れた結果である。

他にも、ある教諭には“あんドーナツ”贈賄が利くとか、あいつは特定時間を狙えばすぐ終われるとか、更には「たった今ならあいつ機嫌がいいぞ」とか、 緻密かつ迅速に流れる情報ネットワークが構築された上に、文部省的授業以外の“便宜供与、賄賂、裏工作” などの実地教育が、結果的に卒業後の世渡りに大いに役立つことになる。

永久の謎としてされているのが、卒業アルバムのカラー最終ページ。

“何で、コタキ?”

どこの鬼畜が思い付いたのか、2年より新規発布されたのが“シンドラーのリスト”ならぬ“マツバラーのシドーヒョー”

上段枠組みにずらりと押印欄を構え、記憶が正しければ『担任→学年主任→教務主任→指導主任→教頭→校長』の順に並び、 一点のオアシスを除き、上に行くほど鬱陶しさが倍増する荒波を順次クリアする、まるで地獄のRPG。

当初、これを公布されたら数日から一ヶ月近くの青春を剥奪されると恐れられていたが、あまりに乱発が過ぎた。

掃除の時間に、過ってある男の机を倒してしまい、こぼれ出た引き出しの中から大量の“未完の指導票”が発掘されたのである。 ここまで溜め込むと、もはや重圧というよりコレクション。最古のを持って出頭しても

「お前、何した?」

「俺、何したんスかね?」

お互い、黙って見つめあって終わったという奇跡の証言が流布され、隠蔽し続ければ奴らは忘れるらしいという“穴”が発覚したのである。

それでも、一般学生にはこいつほど剛毛の心臓を持ち合わせがなく、指導票制度は最後まで多くの民を苦しめた。 もしもこれが現存していたなら“戒めの歴史遺産”として額に入れて永久保存するべきだったろう。

“教科書の中に真実はない”と悟りきっていた豊高生は、ちょいちょい頻繁に教科書を忘れて登校しては、 さして仲良くない同級生とも貸し借りが日常的に行われていた。他者との親密度や距離感を測る繊細な神経を持ち合わせない豊高生としては、 お互いに極めて普通の行動である。

国語の授業中、名も知らぬ小説を誰かが音読するのを聞き流しながら、男は借り受けた同級生の教科書をペラペラと繰っていると、 章末の著者紹介のページで、持ち主の卓越した画力にカツモクして手を止めた。

そして、“巨大なアフロヘアーで鼻毛出してる古の偉人作家”の肖像画に、不覚にも大爆笑してしまい、 神聖な授業を冒涜された教師を激怒させたのである。

授業後、教科書を持ち主に返却する際に、彼は屈折した謝礼を述べた。

「教科書、どうもありがとう。君のおかげで僕は3発も殴られたよ。ははは」

そう言って微笑む彼の目だけが、全然笑っていなかった。

学習合宿において最も重要で必須の懸案事項が、居眠り機会と場所の確保である。当然のことながら、机に伏して寝てようものなら、 定期巡回教師に即座に発見され、優等生はチョイと小突かれ注意を受けるだけなのに、あるカテゴリーに類する者たちは 力任せにドツカれて問答無用で職員室へ連行されていった。

簡易で多く採用されたのは、トイレの個室にペーパー敷き詰めて座り込む方式。流石に看守もクソする自由を奪う権利はない。 ところが、各所でクソ退席が頻発したために看守の疑念を呼び、奴らが学生の体調不良を心配するわけもなく、 トイレに踏み込まれ容赦なく引き摺り出されていった。その余波を受けて、マジで腹具合の悪い者はぬれ衣の恐怖に震えながら クソする羽目になった。

プラン2として実行されたのは、教室後ろのスチール二段ロッカー。上はガラス戸だが下段は鉄扉であり、 一般高校生の体格で膝を抱えれば内部にジャストフィットして扉が閉まることを発見したのである。残念ながら定員一名なので、 希望者のスケジュール調整を施し順番で隠遁することになった。

外から見えないということは即ち中からも外が見えない。入る時はいいが出るタイミングを誤ると、巡回看守と鉢合わせる危険が あるため、最後列で棚前の席が通信係を担っていた。

真夏の狭い鉄箱の中は灼熱だったが、青春の睡魔は不快指数を凌駕していたのである。熟睡できたが、目覚めれば全身汗だく。

「おい、出てもええか?」

中から囁き声が聞こえた時、丁度巡回が部屋に入って来た。

「イマダメ!」小さく鋭く囁き返す。

しばし沈黙。

「まだか?」

「アカンテ」囁きの応酬。

なんと巡回が空いた席に座り読書を始めやがったのである。

「まだか?」

「シャベンナテ」

やがて、棚の中から静かに断末魔が流れ出す。

「あ、暑いよぉ・・・。俺、死ぬよぉ・・・」

こいつが見つかれば自分も共犯になると悟っている連絡係は、内側からゆっくり開きかけた命の扉を、力いっぱい押さえることにした。

そしてプラン2は、破綻した。

一方、教室の暑さ対策に腐心する者も少なくなかった。勉学以外に頭を使う、それが豊高生。

“管理棟は風が通る”

噂が瞬く間に拡散し、職員室前廊下への避暑を目論む連中が続出したのだ。 巡回が来た時にワザと居眠りのふりして、現場注意で済まされそうになると

「いえ、このダラけた性根を是非ご指導おねがいします」

心にもない台詞をヌケヌケと吐き散らして自ら出頭し、更には、数が増えれば個々の説教時間が減るという読みもあり、後になるほど我も俺もと参入した。

結果、職員室前廊下には、まるで縁日の参道かラーメン屋の行列の如く、行楽の連中が鈴なりに並んだのである。

ほぼ逃げ切り体制に入った3年目の運動会は、各組それぞれヤケクソともいえる異様なノリが漂っていた。

鬱積のリバウンドは制御が利かず、応援合戦準備と称して数日前から各所で強行された極秘活動では、トー横の家出娘すら凌ぐ抜群の出席率を誇り、 全保護者容認で深夜に至るまで高校生が集団で誰かン家に集っていた。

今ならワイドショーで動画入りで報道されるネタとして成立したかもしれない。

『愛知の公立高校生が深夜会合。しかも同一学年の集団が各所で同時多発!もはや教育現場の崩壊か!!』

しかし、まるで自覚のなかったのが豊高生。

おかげさまで、平日の授業中は寝不足による睡魔に負けた者が続出し、最盛期には教室の半数が居眠りする異様な光景が展開された。 しかもその中にはいわゆる優等生も含まれていたため、教師もこの不可解な超常現象に恐れをなしたのか、ほとんどが見過ごされていたのである。

とはいえ、やはり深夜集会は一般常識に照らしてもヤバいという若干の自覚はあり、 資材探しにエリア外に出た際はそれなりの警戒を心がけた。

ある深夜に5人ほどの調達要員が田園地帯を隠密移動している時に、人の気配を察知したが、 街灯などがなく目視が利かないため、僅かな物音に警戒して即座に道端の畦に張り付き息を潜めた。

こんな時刻に、庶民がこんな所を歩いているワケはない、おそらく警察の深夜巡回だろうと、 いらんことを言う奴が、こ〜ゆ〜集団に必ず一人は居るのだ。

さすがに深夜徘徊でアゲられたら只では済まんという恐怖が全員の中に広がり、必死で這いつくばり雑草にしがみついたが、 野草の強度などたかが知れている。やがて一部からプチンブチンと命綱の切れる音が響き始める。

「あ、あかん、落ちる、お、落ちる・・・」続けて、かすれた絶望の囁きが洩れる。

畦の下は、季節柄田植えが始まった頃の水を湛えた泥沼だった。

「シッ、シッ、ダマッテロ、バカ」

「コエダスナ、タワケ」

「ウッセーゾ、アホ」

「バレルダロ、カス」

他人の不幸など構ってる余裕はない無慈悲な豊高生は、自らの身の安全を護るためだけに、 ひたすら愚かな同朋を声を殺して罵り続けた。

しばらくの間、草の千切れる音と声にならない悲鳴の協奏曲を静かに奏でた後、

小さな水音が“チャポン”

そして間もなく「あ」という悲しき一文字に続き“ボッチャン”と重量物が水没する音が響き渡った。

人の気配が遠ざかったのを確認すると、一人を除く全員で安堵の溜息をつきながら、 何事もなかったように笑顔で帰路につくのが豊高生。

健やか朗らかに登校した清純な女子は、自転車置き場で逢った同級生の男子に元気良く挨拶をして、 下足箱まで笑顔で並んで歩いていたらいきなり、立ちはだかる教師に呼び止められた。

「おまえら、不純異性交友だな。許さんぞちょっとこっち来い!」

問答無用で職員室に連行され、早朝から理不尽な軟禁尋問を受けたのである。

「何を喋ってたんだ?あぁン?言えんようなことかぁ?」

この時の、教師のいやらしい薄ら笑いで受けた凄まじい嫌悪感から、女子は将来、世間をしたたかに立ち回る妖しい女に成長することになる。

男は、街で“不純”ではない“異性交友”していた現場を、教師に押さえられた。

後日、職員室で矢のような詰問の波状攻撃を食らう。

「何してた?どこ行ってた?どこ行くつもりだった?誰だ?どこの生徒だ?いくつだ?ど〜ゆ〜関係だ?いつからだ?」

まるで意図不明の質問にウンザリしなら、その場しのぎで逃げ切れるだろうと、男は油断して愚かな嘘こいた。

「従妹の娘です。同じ歳で、他所の生徒です」

「ほほぉ――」教師は不気味な薄ら笑いを浮かべる「学校名を、言え」

記憶にある他所の学校名をテキト〜に答えたら、教師はその場で電話帳を調べ電話機に手を伸ばしたのである。

男は目の前で今、地獄の入り口がポッカリと口を開けたのを知った。

そして男は将来、あらゆる場面に際して完璧なアリバイ工作を得意とする“伝説のクリアマン”へと成長することになる。

この世代において、歴史が証明した唯一疑いようのない確固たる真実がある。

“学校の成績は人生にまったく影響しない”

“豊高の2センチ”〜それは男子の夢だった。

靴下が長い――。

通学でニケツしてた――。

私服で外出した――。

女子と会った――。

試合に負けた――。

練習中に水飲んだ――。

解答用紙に落書きした――。

帰りにラーメン食った――。

学生服のボタンが取れていた――。

教室のドアを強く閉めた――。

パンツに色がついていた――。

答えた――。

寝た――。

原因を数えたら両手では到底足りず“リュウジンオオムカデ”10匹連れてきても怪しいだろう。 定番はもちろん、個人的な新種新作も常時発生していた。

不運な男は、あと数ミリのところで決まって次の災難が訪れる。

遂に3年間、髪の毛が2センチ以上になれなかった者も少なくない。

こんなとてもとても悲しい事実に

「だからナンだ?フツ〜だ」と、涼しい顔で聞き流すのが、豊高の野郎ども。

初犯においては“5分刈”が暗黙の標準規格とされていた。地域差があるらしいが、界隈ではおよそ1.5センチメートルである。

豊高のファッション界で、スポーツ刈りは“羨望のロングヘアー”に分類する意見が多かった。

一般中学からここに来て初めて刈られる者にとって、そのショックは計り知れないものがあったが、一度体験してしまえば 当面は怖い物なしと開き直る者も少なくない。余罪や再犯が発覚したところで、もはや失うものなど何もない――。

・・・甘い。悲しいほどに、甘い。

悪いことは重なるもので、床屋帰りの翌週に自転車並列でパクられた。 しかし、既に頭が涼しい男は、ただ数分の正座だけを覚悟して穏やかに出頭した。

「床屋代、大変だな」

「え”?」

男の頭を眺めて薄気味悪い笑顔を浮かべる教師に、男は背筋が寒くなった。

「まだ、あるだろ。行ってこいや」

重犯でも、最終的に“5厘”まで確実に追い込まれる修羅の道を、やっと思い知った男は目の前を暗くしてその場でヨロケた。

5厘とは約1.5ミリメートル。チクチクするのは刈りはなだけで、じきにシルクタッチとなり、 世間では“坊主”ではなく“ツルッパゲ”に分類された。

5分から5厘までの道のりは凡そ短期集中4犯程度で、左程遠くも珍しくもない。むしろ床屋の哀れみの目がウザく費用が勿体無いだけである。

メデタく栄光の5厘まで到達した猛者達は、悟りの境地に安住しそれはそれは清清しい学生生活を送っていた。

校内放送の約92%は生徒の呼び出しに使用されていた。

それは、放課後、自由時間に留まらず、授業中でも容赦なく名指しで即時出頭を命じられた。

義務教育を放棄してでも、指導という名の軟禁拘束を優先する超法規的豊明高校だったが、 慣れというのは不思議なもんで、あまりに日常化したため違和感は吹き飛び、 いつの頃からか常連の名前程度では百貨店イートインの番号呼出しの風情が漂い、時々珍しい名が出た時だけ

「へぇ、あいつが何した?」と興味深々に情報が飛び交った。

生徒に威張り散らすことに慣れきった教員諸氏は、教育と権力を履き違えて安易に“保護者呼出し”を実施していた。

まだ社会には“モンスターペアレント”なる呼称が存在しなかった時代、ゆるぎない“学校優位性”に屈していた親達は、 当初ビビりながら平伏出頭していたのだが、間もなく「おやおや、なんかおかしいぞ?」と異変に気がつき始める。

あまりにつまんない事で頻繁に呼び出されてダラダラと説教される親達は

「なんだいあいつらエラそ〜に。あたしたちゃ、そんなに暇じゃないよ」

わが子の指導よりも自己都合の鬱陶しさに辟易としていたのである。

そしてついに、ある父親が、キレた。

咥え煙草で反り返ってグダグダ講釈垂れ続ける指導教師に

「貴様、それが教師が指導する態度か。調子こいてんじゃねぇぞバカモノ!」

立ち上がり激しく恫喝の鉄槌を下したのである。もともと教育理念の薄い相手に反論の余地など あろう筈もなく「まぁまぁおとうさん」と、うろたえてなだめるしかできなかった。

この一件は瞬く間に父兄間に拡散し、その父親はまさにドラクロワ『民衆を導く英雄』に重ねて 全PTA諸兄から“ヒーロー”として喝采を浴びたのである。

ウジェーヌ・ドラクロワ 1830『民衆を導く自由の女神』ルーヴル美術館蔵

又、保護者の人定調査などしないため、何も知らずに受勲の旧自衛隊将校を気軽に呼びつけ、 例によって居丈高に説教垂れたもんだからその逆鱗に触れた。

「貴様如き木っ端地方公務員がそんな下らん事で呼び付けるとは、何様のつもりかタワケ!用があるなら貴様から出向けわかったか!」

もともと上面だけの軍事教育を真似た豊高教師の似非アイデンティティーは、 本物の一喝で哀れなほど木っ端微塵に粉砕されたのである。

しかし、“下らん”のかどうか知らんが、そもそもの原因は息子である。

「なんか、かえって可哀想だったな。親父なんか呼び出すから悪いんだぞ、自業自得だザマをみさらせ」

己の悪行三昧を鋼鉄の棚に山積みにして、一切の反省を放棄するこの男には、 家庭内での本物の軍事教練は通用しなかったのである。

あの頃は、生きていれば誰でも髪は伸びた。〜泣くなそこの君よ。

長い髪を風になびかせると学生手帳を奪われるので、 女子はゴムで縛りポニーテールで登校したら、最初に遭った教師に速攻呼び止められた。

「なんだキサマ、その色は。眩しくて目がシカシカするわ」

ゴムは黒色限定だったのに、不覚にも色付きを使ってしまったらしい。

凄まじく稚拙な嫌味である。しかも、使っていたのはコゲ茶色である。

こいつは赤とか黄色を見たら目が潰れるんだろうなと憐れみながら、 女子はニガ笑いで職員室に連行されていった。

持ち物に名前を書くのは一般常識という点以外に、ここでは持ち物の人為的ミスを発見した際に ターゲットを明確化させるために必須であった。だから、無記名であるだけで罪と看做されて時々、殴られた。

女子は上履きにちょいと気取って英語記名したら、最初に遭った教師に速攻呼び止められた。

「おみゃ〜はぎゃ〜じんさんきゃ?」(訳:あなたは外国人ですか?)

凄まじく低俗な皮肉である。しかも、たかがローマ字の名前である。

こんなんでも教員免許とれるのかと呆れながら、女子はゲンナリと職員室へ連行されていった。

そして奴らがちょいちょい使う手口が司法取引。

“チクれば許したる”てなやつである。

そもそも司法取引は、提案側に秘密厳守の絶対的な信頼度があって初めて成立するのに、ここにそんなものは微塵も存在せず、 口車に乗れば一瞬で交友関係が崩壊するのは明白だった。

だから女子は

「ダチを売るようなマネはできません」と正論を、ややあっち寄りの表現で拒否したもんだから

「893みてぇな言い方すんな」と、その場でビンタ張られて更にムカつき、 授業ボイコットという暴挙に出てみたが、奴らにはそんなんまったくレジスタンスには成りえず、 尚更重ねて執拗に怒られ捲くっただけで、彼女らの勇気は残念ながら空しく徒労に終わった。

「おまえの学力でそんなん受かるワケなかろう。絶対やめとけ」

豊高生は概ね自己肯定感に乏しいが、ほぼヤケクソに近い反骨心に長けていたため、 教師から頭ごなしに断言された女子は大いにムカつき、

「そんなん、やってみにゃわからんがね」

客観的にも無謀といえる高難度の大学受験に突進したのである。

これがドラマならば、サバイバー「アイ・オブ・ザ・タイガー」をBGMに、熾烈な学習場面を 畳み掛け盛り上げるところだが、そもそも動機が軽薄な豊高生はその手には乗らない。

自ら受かるわけないと自認しているので、アテなき奇跡など期待して頑張る道理もなく、 日常が淡々と繰り返された。

ところがここに、神様と閻魔様が真顔で見つめ合う奇跡が発生する。

最も苦手だった英語の試験に、得意ジャンルに関する問題がピンスポットで列挙されたため、 ほとんど出来ちゃったのである。

有り得ない展開に、女子は一瞬有頂天になりはしたけれど、たかが一科目出来たくらいで 通るほど難関校の壁は低くも薄くもないことを知っていた。

“いい夢、見たわ”

そう小さく呟いて、青春の小さな1ページを閉じた。

ところがここに、菅原道真が二度見するようなスーパーミラクルが発生する。

既に合格していた分相応大学へ入学金支払期日に、大金抱えてバスに乗って車窓を眺めていたとき、 ふとぼんやり、そしてようやく思い出すあたりが豊高生。

「そ〜いえば、今日発表だっけなぁ〜」

“まさか”を期待するほどオメデタくもない女子は、散歩がてら途中下車して難関大学の門をくぐり、 悲喜こもごもの集団に混じって、薄っぺらな緊張感で掲示板を覗いた。

“141番”

女子は、この番号を今でも鮮明に覚えているそうだ。

周囲の阿鼻叫喚とは裏腹に、泣きも笑いもせず無表情で呆けたようにしばらくその場に佇んだ後、 入学金を持ったままフワフワと帰路についた。

“夢ならば必ず醒める”

やっぱし自己肯定感の乏しい豊高生なので、その夜はただ静かに寝てみたら、ちゃんと朝は来た。

当時、新聞紙上で発表されていた合格者名簿に、自分の名前を確認したところで、 女子はニヤリと不敵な笑みを浮かべた。

“褒めて伸ばす”など愚の骨頂だと断固完全否定する豊明ハラスメント高校において、 まんまと策略にハマり“ムカついて人生開いて”しまった稀有な例である。

もちろん、奴らが狙っていたわけではないことは言うまでもない。

後に学校に出向き、遙か上空成層圏あたりからの上から目線で合格報告してやった際の、担当教諭の反応については

「覚えてないわ。も〜ど〜でもよかったし」

ここんとこが、やたら格好ええじゃん豊高女子。

休日にユニーに買い物へ行くだけで“チンピラの徘徊”と糾弾される豊高で、 男達は類稀な勇気を持って連れ内だけで離島へ外泊行楽という無謀な挑戦に出た。

家族にさえ厳格な緘口令が敷かれ、計画は極めて秘密裏に進められた上で、いよいよ夏休みのある日に彼らは密かに出発した。

市内全域が終日デンジャーゾーンと化している豊明市を無事脱出し、港からフェリーが出航したあたりでようやく安堵の溜息を漏らし、 そこから先は、灼熱のビーチで青春を謳歌する―――ハズだった。

何も知らず浮かれポンチでハシャぐ宿に、一人の母親から戦慄の電話が入る。

「あんたたち、バレたよ」

愕然としながらも俄かに信じられず、半信半疑の中で命の決断を迫られた。

「折角来たんだし予定は最後まで全うしまいぜ、明日は明日の風が吹くがや」

能天気に居直ってみたものの、現実は甘くなかった。

明日の風が今日吹いたのである。

その時点で既に、教師は列車を乗り継ぎフェリーの船上にいた。奴らの偏執的かつ狂気的な機動力を、青少年はナメていたのだ。

速攻、決死の逃亡を図って、知らぬ存ぜぬでシラを切り通せば、僅かでも掴む藁は浮いていただろう。

彼らは全予定のほぼ3割消化時点で、現場で発見拘束され強制帰宅となった。

そこから先の彼らの処遇は、とても平常心で語ることが出来ない。ただこの夏、 彼らにはすべての“笑顔”と“自由”と、そして“心”が失われた。

世間の夏が終わる頃に、予想外の漏洩経路が発覚するのだが、そこまでは何故バレたのか誰にも判らず “猜疑心の権化”と成り果てた坊主頭の男達は、学内で目が合う同級生に片っ端から

「お前か?チクったのお前だな。俺、絶対に許さんでな」

恨み爆裂の血走った目でカラみまくるもんだから、周囲から

“学内を彷徨う怨恨ゾンビ”

として激しく迷惑がられていた。

追記:ディレクターズ・カット版

当事者より事実誤認が指摘されたため、一部訂正します。

連中は当日現地で確保されたわけではなく、ギリすれ違い逃亡に成功していたそうです。 当初は口裏合わせて完全否認を目論んでいましたが、翌日呼び出され指導部屋における拷問に近い執拗な尋問に屈して、 無念の自白に至ったんだと、目に涙を浮かべて唇噛んでいました。

裏取不足で関係各位にご迷惑をおかけしましたことをお詫びします。

その後の経緯につきましては上記の通りです。

“怨恨ゾンビ”に実際カラまれたので、間違いありません。

涙ぐみ、噛み締めた唇から血が滲むほど悔しいが、今となってはこれを真っ向から非難はできないだろう。

“出された食事は残さない”

是非はともかく、指導としては正論と認めざるを得ない。

足や髭まで生前を完璧に留めたイナゴの姿煮やら、親まで共存していた通称“蜂の子”、つまりは羽根足付き蜂とウジ虫の親子煮付け。

今でも苦手な人は多いだろうけれど、「こんなもの食えるか」と自己中で全否定するのは、 普通に食べている方々への侮辱に通じてしまうのだ。

しかし――である。

“鯉の骨”やら“卵の殻”が食事なのかと、我々は強く拳を握り締める。

俺たち、カルシウムは足りていた筈だ。

真に糾弾されるべきは“宿”だと、今ここに提言するに至った。

現地信越で“イナゴ”“蜂の子”が地元グルメだったとはいえ、全宿泊客への定番メニューだったとは考えにくい。 ましてや、これ出して高校生がわ〜いと喜ぶとは、常識的接客業として有り得ない発想である。 当然リクエストに応えたと考えるのが普通だ。

そこには、薄暗い油行灯の下、悪代官と下司な三河屋の薄気味悪い対峙が容易に想像できる。

「本当に、これでよろしいんでごぜえますかい?」

「これが、ええんじゃ。奴らの苦しむ姿が目に浮かぶわ。ヒッヒッヒッ」

「ウチとしても渡りに船で。ささ、どぞこちら、お収めくだせえ。フッフッフッ」

「おヌシも、ワルよのう。カッカッカッ」

「そいつぁお互い様で。ケッケッケッ」

大きく間違ってはいないだろう。

そして、奴らの親分は食べ終わったツルツルピカピカの食器を、手本と称して頭上に高々と掲げ

「ここまで食うんだぞええかわかったか」ほざきやがった。

残り汁や固形残存物もある筈なのに、いったいど〜すんだ?と生徒全員が奈落の迷宮に放り込まれ、 深く考えるのが苦手な豊高生の一部は、野良犬の如く直に食器を舐めるに至り、 「みっともないマネをするな」と殴られるのだから、もはやこれは“拷問”以外に表現が見当たらない。

人間の能力では不可能と思われた“鯉の骨”“卵の殻”ですら、食わねばビンタ。

多くはポケットに隠して持ち帰り部屋の窓から捨てて往復ビンタ。

一部女子は床の畳の隙間にひたすら捻じ込んで隠蔽を図ったが、 席次から即刻バレてトリプル・ビンタ。

スポーツの世界大会等で、日本サポーターやスタッフの紳士的行動が世界中から賞賛されている。

奴らが半世紀前に、教育思想より見栄と対外的風評を主眼においていたのは誰の目からも見え透いていたが、 全ての素行が不当圧力による強制に因るものであり、内部発想的自主行動などするわけない豊高生は、全ての目論見を見事に裏目にひっくり返していた。

食後に、舌なめずり痕のついたピカピカの皿を返されたとして、宿側は嬉しいよりも不気味だったろうし、部屋のゴミ箱は退出後に捜索されるからと、 押入れの奥や布団の中から食い散らかした鯉の骨がゴロゴロ出てきたり、大広間の畳のあちこちの隙間から粉砕された卵の殻がズルズル見つかったりすれば、 宿の迷惑は計り知れなかった筈である。

体面装い取り繕っていた分、正体を知った時の三河屋は怒りに打ち震えたに違いないが、知ったこっちゃねぇのが豊高生。

一の圧力を回避するために、百の悪事を思いつく知恵と要領をを身につけたのである。 残念なのは、そのほとんどが失敗しているというささやかな事実だけだ。

修学旅行の帰り道。バスの後部座席に陣取るあるカテゴリーに類する連中の一人が、 どこから持ってきたのか日本酒の小瓶を出した。

実はこの車両、最前列には担任と副担任に加えて、何の意図か指導部主任まで座ってけつかったのである。

ヤべえなぁとは思いつつ、そこにある食材を蔑ろにするのは世界食糧計画の主旨に反するし、そもそも 旅のしおりには“飲酒禁止”とは明記されていなかったが、校則よりも法律の問題である。

深く考えるのが苦手な豊高生はおのおのペットボトルの蓋等を持ち出し、禁酒時代の地下室の如き緊張感の中、禁断の酒宴を開始した。

一つ前の席に座っていたのは、連中とは性格も思想も態度も成績も正反対の静かなる優等生カート(仮名/日本人)であり、もしもそこで振り向き

「君たち、そんなことやめないか」毅然と警告されたら素直に従うつもりだったが、調子こいた一人が背後からそっとカートの肩を叩き 戯れに

「飲むか?」と、誘ってみたら

「飲む」と答えたので、一同びっくりした。

嫌がる者に無理やり酒を飲ませたら犯罪だが、寄り添う者に対して正当な理由もなく仲間はずれにしたら“いじめ”である。

豊高一回生に“アホ”は多いが、“いじめ”て喜ぶ“クズ”はいない。

何でそんなもの持っていたのか、カートの差し出す紙コップに日本酒を注いだのをきっかけに、 軽快に走る修学旅行バスの後方で、ジワジワと飲酒の輪が広がっていった。

しかし、この手の狼藉に不慣れな優等生カートは微妙な節度をわきまえず、連中の心配をよそに瞬く間にご陽気に浮かれ始めて、 豪快に酒をこぼした。

臭気の拡散は素早く、一瞬車内がザワついたかと思うと、即座に状況を理解したクラスメートは静かに対処に動く。

電光石火で後方から順次窓がパンパンと最前列まで、連鎖反応の如く整然と開け放たれたのである。

前方まで匂いが届いたのかどうか判らないが、不気味な程に最前列からの反応がなかった。 さして暑くもない車内の明らかな異常行動に、恐らく指導主任は今、密閉車内でこの団結力を相手にするのは不利だと察して、 歯を食いしばって耐えていたのだろう。

到着地でバスを降りた後も、特別な指導はなかった。

ただ、担任がそっと連中の傍に来て、苦笑いしながら一言呟いた。

「おまえら、カートに酒飲ましたらあかんぜ」

「へえ、すんません」

それだけで、終わった。

追記:ディレクターズ・カット版

当事者より事実誤認が指摘されたため、一部訂正します。

車内で振舞われたのは、日本酒ではなくウイスキーだったそうです。

「だるま(サントリー・オールド)だがや」と、持ち込んだ本人が 当時高校生だったくせに誇らしげに申しておりました。

あきれた男です。

ジャック=ルイ・ダヴィッド 1800『サン・ベルナール峠を越えるボナパルト』マルメゾン城蔵

世界史の授業においては、各種試験毎にクラス内成績順が公表された。

下位になると本名を剥奪され、順に“ボケ1”“ボケ2”とセンスのかけらもない囚人記号でワーストランクに晒され、 しかも見せしめに席順まで替えられるのだが、その程度の仕打ちで発奮するほど豊高生は従順ではなかった。

むしろ、ランク上位でも結局あれこれ難癖つけて苛められた者達は、 世界史の授業では始皇帝の盛衰やフランス革命やローマ帝国の滅亡よりも、実社会の序列や順位付けの空しさ愚かさばかりを学んだのだ。

だから昨今、運動会徒競走で手繋いで仲良しゴールとか児童の順位付け可否に、ほとんど問題意識を持てない。

一応意見は言うけれど、本心は別に賛成も反対もなく

「そんなもん、どっちゃでもええがね」

としか思わんヒネた大人を、豊高は増産したのである。

他にも世間ズレした思想が、実は自覚なく豊高生にあったりする。

例えば学園ドラマで、SNSとかでよからぬ噂を流された生徒が登校すると、校内全員からチラチラと白眼視されたり、 教室に入ると挨拶を返してもらえず、クラスメートが陰口を止めてコソコソ立ち去るとか。

この類の極めてよくある展開に、豊高生はまったく共感ができず、そもそも理解不能で困惑するのである。

豊高の日常においては、成績や容姿や素行や資質にほとんど関係なく、全生徒差別なく極めて公平に指導されていた。

平等という点に限っては微微たる賞賛に値するけれど、生徒個人にとって日常の恒例行事と化したビンタに苦痛とか恐怖とかは薄れ、 ましてや反省や悔恨などの意識など1ミリも残さず、ただひたすら“鬱陶しい接触”の日々でしかなかった。

我々の感覚がもし“怒り”や“不満”なら共に学園闘争とかになり、あるいは“悲しみ”だったならば相互慈愛とのか傷の舐めあいになるんだろうけれど、 同じ方向への“鬱陶しい”が共通認識だったため、他人と群れる意義も必要もなかった。

つまり、他人のことに興味はあったが、良くも悪くも“カンケーねぇ”。 全員が“一匹狼”――狼?じゃないな。――“一匹何か”だったと考えられる。

さて、そこで上記学園ドラマの状況を豊高でシミュレーションすれば―――。

怪しい噂が流れた奴が教室に来たら、待ちかねたクラスメートはワラワラと集まってくる。

「おみゃぁ、何したんだて?隠すなケチ。吐け吐け、今、白状しろて」

そこには軽蔑や嫌悪など微塵もなく、プチヒーローとして微かな羨望を滲ませた遠慮会釈ない野次馬の餌食になる。

廊下を歩けば、すれ違う奴に避けられるどころか肩叩かれる。

「よぉ、有名人」

「そんなに褒めんな。照れるがや」

数日そんなやりとりが続き、それからしばらくあだ名が“ゼンカ(前科)”になるくらいで、 間もなく日常に戻るのが豊明高校。

ドラマの定石展開には、絶対に成り得ないし想像ができない。実はこれ、自覚がないけどかなり特殊らしいのである。

それすらやっぱ“キョ〜ミねぇ”のが豊高生のあんた。

どのクラスにもいる、後ろの席で与太ってるガタイのいいあっち寄りの男が、真面目で大人しいひ弱な男子に告げる。

「おう、おめぇとっとと金出せや」

「あ、ああ、チョット待ってね」男子は慌てて財布を捜す。

「あんドーナツとカレーパンだな」

「牛乳もね。500の方」そう言って、ひ弱男子が男に金を渡す。

「んじゃ、買って来るわ」

「おつり、ガメんでよ」

「するかよ」

男は肩で風きって、パシリを引き受けていた。

力学が不可解な、でもよくある豊高の昼下がり。

華奢で清楚でか弱い(フリした)女子生徒が、たまにいた。

鬼畜中年オッサン教師にビンタを躊躇させる巧みな処世術を尊敬されていたが、 奴らの指導という名の暴力はエゲツなくその上をいく。

授業で答えられなかったか弱い(フリした)女子生徒を、ビンタの代わりに廊下に立たせ、挙句に見えない所でのうさぎ跳びの罰を課したのである。

これなら確かに奴らの手や心は痛まんだろうが、所業は結局鬼畜のそれである。

何故、うさぎ跳びだったのか?

今でこそ、うさぎ跳びの運動効果はほぼ否定されているが、当時は特訓の代名詞。 しかし、泣き顔の裏でチッと舌打ちする女子生徒はアスリートではなく、そもそもが足腰鍛えさせる必要はなかった。

てことはつまり奴等、実はうさぎ跳びが正当な運動ではないことを半世紀も前に既に知っていて、 単なる拷問の一種に過ぎないと確信し、殴れぬ女子虐待に採用していたのだと、ここに驚愕の結論を導き出す。

文科省スポーツ庁も跪く、恐るべし豊高教師の先見の明。

こすい女子生徒を考察しているうちに、どえらい論文を発表してしまった。

沓掛の丘陵斜面に、3方を崖と壁に囲まれた要塞のフリして、正門の門扉はほとんどパッパラパ〜の完全解放状態の、 外に優しく中に厳しい。それが豊高。

夏休みに、暇を持て余した二人の生徒が、何か悪い事してやろうと無人の学校に侵入した。もともと開いているので、 普段の登校と同じだった。

校舎に入ろうとしたら、豊高のくせにその日は玄関ドアが施錠されていた。

どうせ豊高、探せば窓の施錠忘れ2つや3つ必ずあっただろうけれど、 それをやったら犯罪という知恵は豊高生にもあったようで、 ましてや窓ガラス割って回るほどの勇気も主張もなく、ただ自転車で無人のグランドや中庭を走り回っている内に、 一人が当初の侵入目的を思い出して、実行した。

武道場脇の屋外トイレで「クソして、流さずに来てやったぜ」と、誇らしげに胸を張る豊高生。

真夏の炎天下、モノは数日でカピカピに硬質化するのは確実である。数日も先の登校日か、 あるいは新学期に目撃した教師の驚愕と悲鳴を想定して、二人は己のテロ行為完遂に大いに溜飲を下げていたのだが、 結局、掃除させられるのは生徒の誰かであることに思い至らないのが、やっぱ豊高生。

夏休みに、暇を持て余した二人の生徒が目的もなく無人の学校に来て、自転車でフラフラ走り回っていたら、 体育館の方から何やら物音が聞こえてきたので、考えなしに何となく行ってみるのが豊高生。

プールで、教師が浮き輪の幼子と一緒に水遊びをしていた。

休み中は当然循環は止っているが、夏中プールの水は満たされている。聞けば、勝手に来て勝手に開けて勝手に泳いでいるそうだ。

「俺達も、ええっスかぁ〜」

「おぉ、来い来い。かまわんぞ」

もちろん水着など持っているわけないが、それでもここは豊高、 更衣室には案の定忘れられた海パンが数枚放置されていた。

躊躇なく拝借して、教師親子と共に数時間のプール遊びを堪能したのである。

のどかな静寂の中、水音と蝉の声が高い青空の向こうへ響いていった。

後に探しに来た海パンの持ち主は、こいつら二人に履き倒されたことを、半世紀後の今も知らない。実は、 迷うことなく女子更衣室も探索していたが、残念ながらスクール水着は残されていなかった。

もしもあったら、こいつらがど〜していたか、想像するまでもない。

そしてその後、持ち主の女生徒に戻され再利用されていたら・・・。

彼女にとって最悪のテロ被害と成り得たことを、まるで気にしないのが豊高生。

音楽や芸術その他“賞”の中における“新人賞”は生涯一度しか獲れないように “一回生”というのは学校の歴史の中ではただ一度きりであり、その経験者は未来永劫、高校の数だけしか存在しない。

そして加えて、“一回生”は極めて特異な性質を持っている。

一般高校では、実績に基づき入学試験で選抜されるために、 在学生の学力はある程度の範囲に集中するものだが、過去実績のない“一回生”であるが故に学力基準が不確定で 「なんでお前がここに?」が、上にも下にも万遍なくいた。又、縦社会と慣習伝統のない環境で始まったために、 ある意味特別管理区域で生態系が独自の進化を遂げていたと考察される。

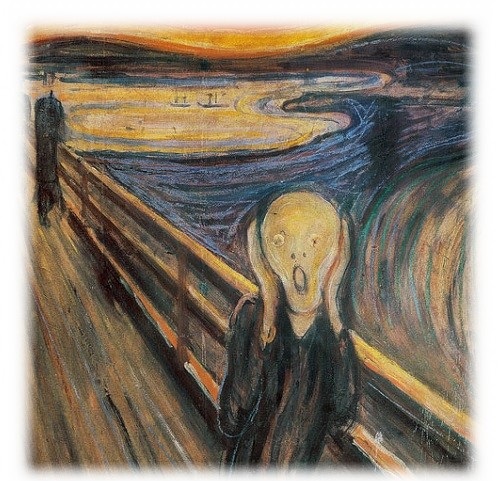

とある部活合宿の深夜“脳的マイノリティー”の野郎どもが、外窓から階下女子部屋の窓まで紐で白体操服を吊るし下げてユラユラ揺らし、 布団の中“恋バナ”で囁きあう女子達に“ムンクも悔しがる大絶叫”させて悦に入るという、B級トレンディードラマのプロデューサーが脚本家を ぶん殴るようなシチュエーションを現実に決行していた。

この件、結局バレずに“超常的いい想い出”の1ページに綴じられている。

玉石混交の豊明高校にも確実に、“青春の輝き”はあったのだ。

エドヴァルド・ムンク 1893『叫び』オスロ国立美術館蔵

保育園に行くのを嫌がり大泣きして母親を困らせてた男児に、手を引いて一緒に連れて行ってくれて、 お昼寝の時間にうんこ漏らした時には、優しく庇ってくれた近所の同級女子がいた。

小学校では、男子はほぼ家来扱いでコキ使われていたが、中学生になると流石に力関係は拮抗し、 お互いに呼び捨てで馴れ合いが続き、一度も同じクラスにならないまま、なんとなく腐れ縁が始まりかけていた。

同じ高校に入学すると、それぞれ交友カテゴリーが違い校内で特にツルむこともなかったけれど、地場では 宿題の所望やら行事の情報交換に重宝して、親もよく知っているために、女子はちょいちょい男の家に上がりこんでいた。

「あたしさぁ、すごく好きな子がおるんだわね」

雑談の流れでいきなり、男の親友の名前を普通に発表しやがった。

だからなんだと一瞬思ったけれど、ははぁなるほど、俺になんとかしろと暗に命じているのだ。 彼女の場合、断固として“お願い”ではなく“命令”なのだと、経験が男を従順にしていた。

あいつがこいつと付き合うとは、あんまり想像が出来なんだけれど、そんなん知ったことではないと、男は即座に立ち上がる。

「よっしゃわかった、すぐ行こめぇ」

即時その場からそこそこ深い時間に、男は女を連れて自転車で友人の家へ向かい、いきなりの男女の訪問に戸惑うばかりの彼に率直に告げた。

「おみゃあと付き合いたいんだと。なんとかしたれや」

「はぁ?」

実は、友人は彼女のことをよく知らなかったのである。

「いきなり、ごめんね」

ほんのり顔を赤らめ小さく詫びる彼女に、あ、こいつガラにもなく“女”出してやがると隣で嘲るような、 デリカシーのかけらも持たないクズはただ単純に、この二人がくっ付けば自分が楽しくなるような期待があったのだ。

しかし友人は、気軽に答えた。

「付き合わんよ、俺」

「そうか、残念だ」

誰が?だ。

夜中に、周囲に憚らず派手に号泣し嗚咽しながら自転車を漕ぐ女子と、 呑気なサイクリング男は並んで帰路についた。

「そんなん泣くなよ。捕まるぞ」

「うるさいわ。放っとけ」

“他にもっといい奴が出てくるて”

凡庸な台詞が頭に浮かんだけれど、口にはしなかった。

テキト〜なこと言っても、責任持てんしなぁ。

「腹、減らねぇ?」

嗚咽の隙間で「へ、へ、減った・・・奢りん」

「なんでだ?」

「慰めりん」

「しゃ〜ね〜。300円までな」

「少なっ」

コンビニおにぎり食ってから家に着くまで、深夜の街には再びサイレンのような彼女の泣き声が通り過ぎていった。

3年間の中で、ほんの一夜の出来事である。

卒業式を境に、重く鬱陶しい鎖をぶった切って大空に翼を広げてきたつもりだったが、 こんなんズルズルと思い出しているところをみると、実は100回混ぜた納豆くらいネバる 糸が、しつこく繋がっていたのかもしれない。

今でも時々、頭の中がヌルヌルするのは、きっとそのせいだったんだろう。

ゴールまではあと僅かだし、もう、諦めてもいいんじゃないか?

卒業式を終えて昼過ぎ、数人の男達はまだ若干の背徳感を引き摺って、学生服のままモスバーガーに立ち寄った。

「今、見つかっても叱られんのだよな」

「もう、探してもいねぇんだよ」

確かに、その通りだ。

街で奴らを見かけても、逃げも隠れもしなくていい。傍ににじり寄ってきたら天下御免で通報してやろまいぜ。 なんて与太話しながら、べっとり染みついた“豊高”を削ぎ落としていたら、 テイクアウトの外カウンターに同級生が、これまた学生服のまま買出しに来た。

「おお、こっち来て一緒にやんねぇか?」

一度も同じクラスになったことのない奴だったけれど、普通に誘っていた。

「わりぃな。家で、親が待ってんからさ」

きっと今頃、あちこちでいろんなことやってるんだろう。

彼が去ってからは、あまり会話は弾まなかった。

“思い出”にするにはまだ生煮えだったし、語る“明日”は、もう俺たちにはない。

「そろそろ、行くべか?」

店を出て、それぞれ自転車に跨る。

「じゃ、な」

――3年間が、終わった。

最後まで読破された、暇な――もとい、殊勝な皆様。

長らくお付き合いありがとうございました。

多くの方とは恐らくこの先、もう逢うことはないでしょう。

ここに記された数々は、やがて風化し我々の人生と共に藻屑と消える戯言です。

もちろん、それでいいのです。

だから――いいのです。

今、互いにこの挨拶を交わせるのは、とても幸せなのかもしれませんね。

『さようなら』 と。